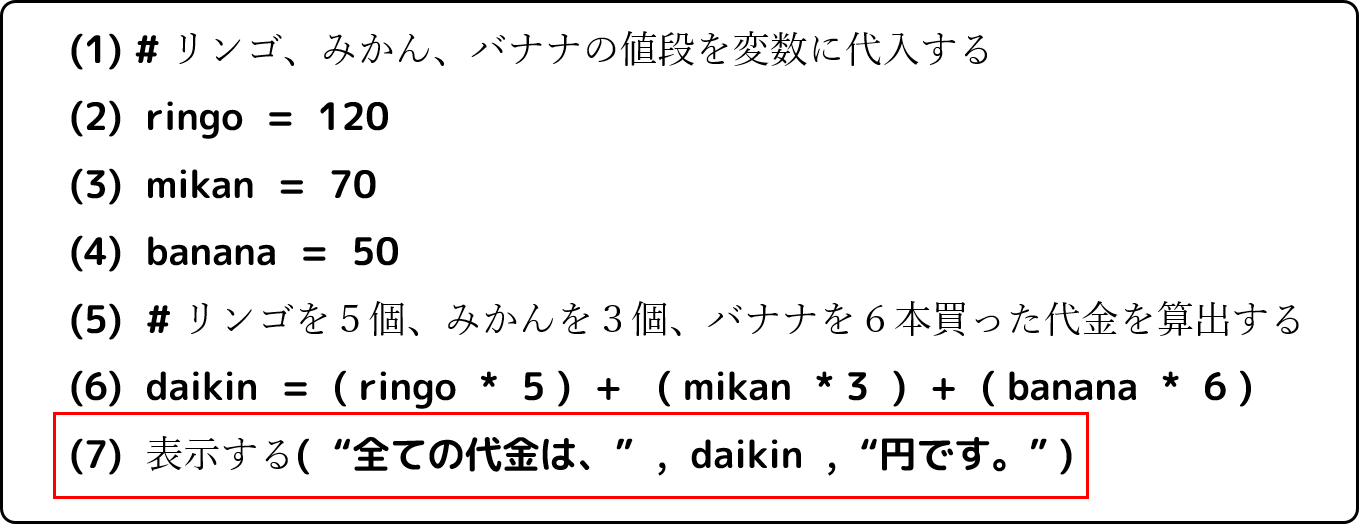

最初は、サンプルの問題1の7行目に出てくる、赤枠のところの「表示する( )」を学びましょう。

「表示する( )」は、サンプルの問題のようにプログラムの最後や、プログラムの途中でよく使われます。

プログラムを実行した結果は、何らかの形で私たちが認知できるようにする必要があります。

そうすることを、「出力する」と言い、文字や画像などにしてディスプレイに表示させる方法が一般的です。

DNCLでは、何かを「出力」する必要があるときは「表示する( )」を使います。これを表示文といいます。

👩🏫 表示文の基本型 👨🏫

👨🏫 「表示する( )」は、「( )の中のものを出力させなさい」という意味です。

🧭 使用例

💻1

数字を出力するには、出力させたい数字(数値)を( )の中に書きます。

📖 解説

👩🏫 実行すると、( )の中の「12345」の数字だけが表示されます。

💻2

日本語やアルファベットなどの文字および文などの文字列を出力するときは、注意が必要です。

プログラムの中で、文字列は「"〇〇〇"」のように、"(ダブルクォーテーション)」記号で囲むようにしないといけません。

そのため、「表示する( )」で文字列を出力するときは、( )の中の文字列を「"(ダブルクォーテーション)」記号で囲む必要があります。

また、「"(ダブルクォーテーション)」などの記号は、半角を使用するようにしてください。

では、以下のプログラムを実行してみてください。実行したら、( )の中の文字列をいろいろ変更してどんな結果が表示されるか試してみましょう。

📖 解説

👨🏫 実行すると、文字の部分だけが表示されます。

「"(ダブルクォーテーション)」記号は、表示されません。

「表示する( )」は、いくつ続けてもいいことになっています。

💻3

では、文字列を「"(ダブルクォーテーション)」記号で囲まないで( )の中に書いたらどうなるでしょうか?

以下のプログラムを実行して、確かめてみましょう!

📖 解説

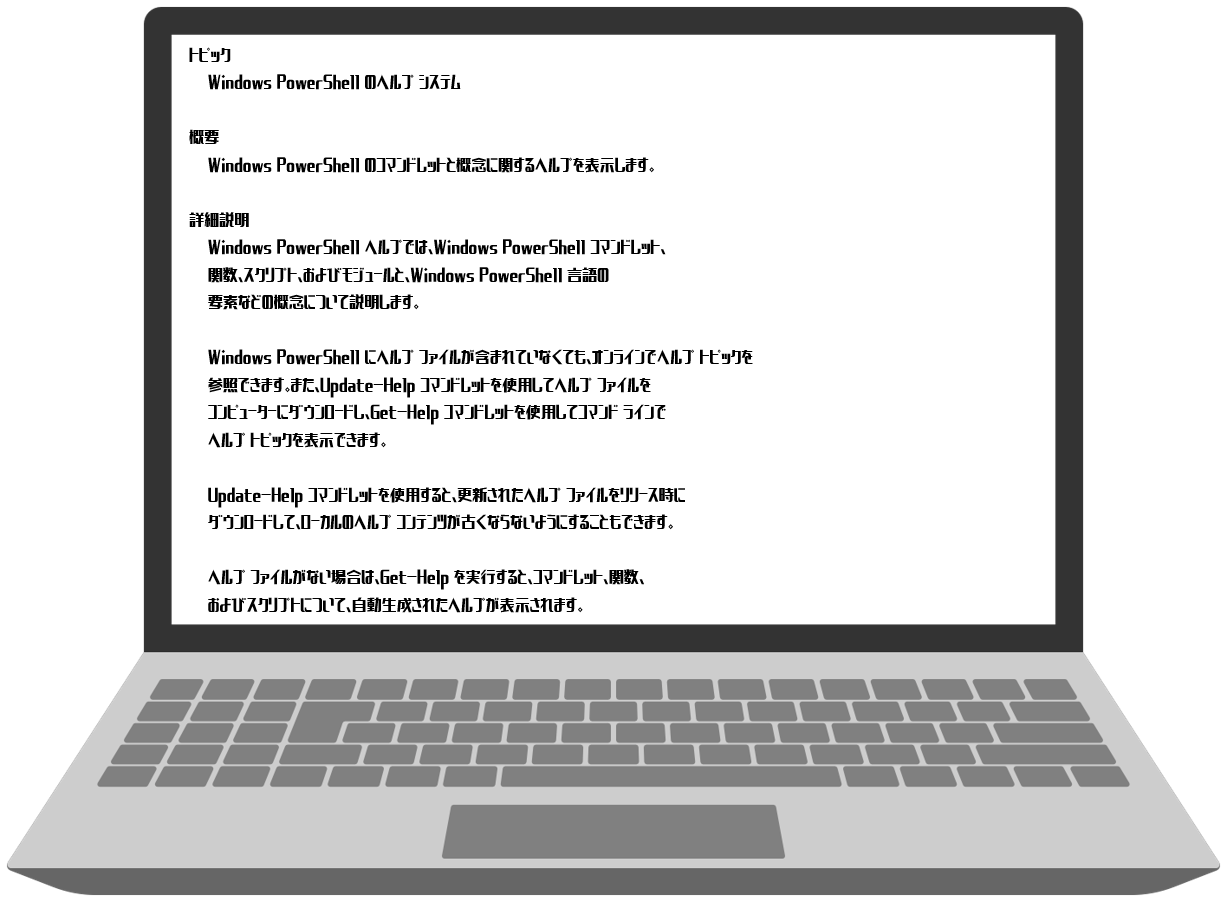

👩🏫

なにやら警告文が出てきましたね。

これは、「DNCLの文法として、どこかが間違っているよ」と警告するエラー文です。

「"」記号で囲まなかったなら、このようにエラーになります。

文字列は「"」記号で囲むというのは、ほとんどのプログラミング言語で共通ですので、覚えておくといいですよ。

💻4

「表示する( )」の中で、文字列を繋いだり、文字列の中に数値や変数を埋め込むときには「 , 」を使います。

この方法も、表示分を使って出力するときによく使われます。

📖 解説

👩🏫

「前の文と、」と「後の文」という2つの別々の文字列が、「 , 」で繋げられ、1つの文字列として出力されています。

また、「前の文と、」と「後の文」という2つの別々の文字列の間の数値「1234」が「 , 」で繋げられ、全体で1つの文字列として出力されています。

🤖 練習問題 🤖

📝1

2つの表示文を使って、自分の名前と年齢を出力するプログラムを作ってください。

📖 解説

👨🏫 名前は文字列ですので、「 " 」で名前を囲まなければなりません。年齢は、数値なのでそのままで大丈夫です。

💡 ポイント

- 「表示する( )」は、何かを出力するときに使われる。

- 文字列は、「"」記号で囲まなければならない。