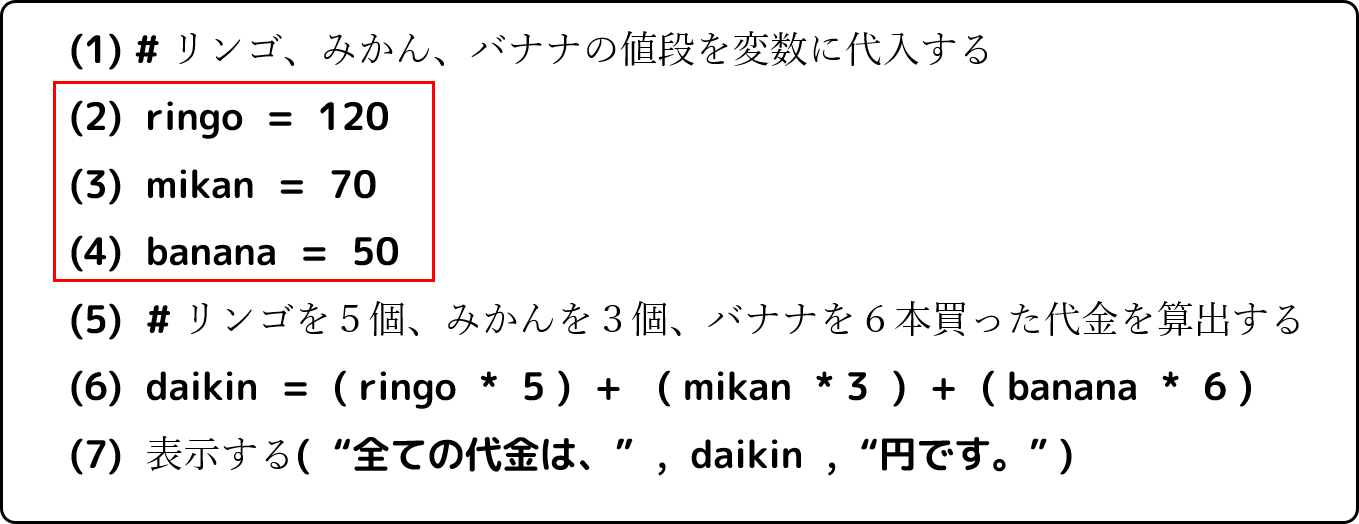

次は、サンプルの問題1の2行目から4行目の赤い枠の部分について学びましょう。

ここで学ぶのは、「変数と代入」です。

プログラムの中で扱う文字列や数値などの値は、いったん「変数」に入れて処理します。

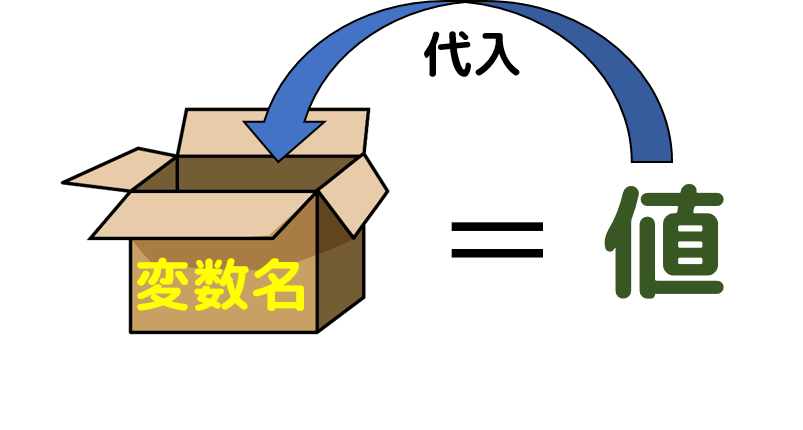

「変数」というのは、プログラムの実行中に値を入れて保存しておくための箱のようなものです。

その際に、「変数」の中に入っている値が何か分かりやすくするために、「変数」に名前を付けます。

それを「変数名」といいます。

そして、その「変数名」が表す「変数」の中に値を入れることを、「代入」といいます。

👩🏫 基本形 👨🏫

👨🏫

「=」は、左辺と右辺が等しいという意味ではありません。

プログラミングでの「=」は、「=」の右辺のものを、左辺の変数に代入するという意味で使われます。

変数の名前には、英字の小文字で始まる英数字と「_(アンダーバー)」記号のみ使えます。

変数名は、基本的に日本語をローマ字表記にしたものが使われます。

🧭 使用例

💻1

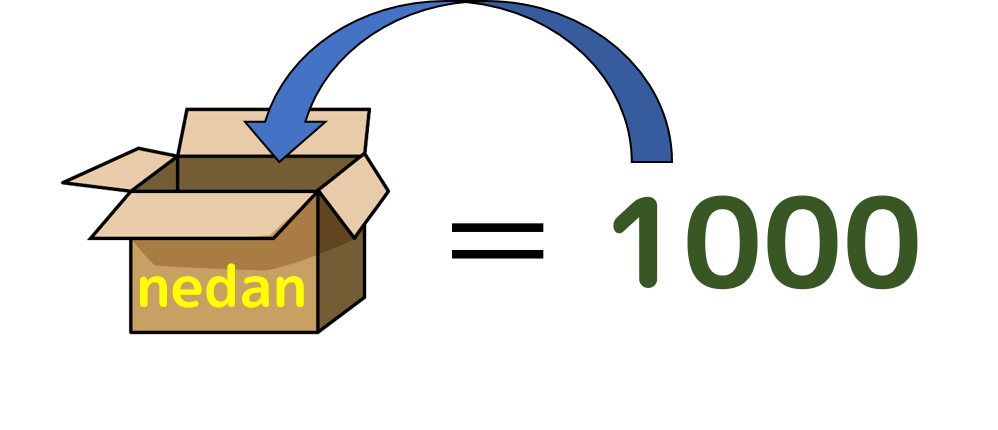

「1000」という数値データを、変数「nedan」に代入し、変数の中の値を出力させるプログラム

📖 解説

👩🏫

「表示する( )」の( )の中に変数を入れれば、変数の中の値が表示されます。

変数名を「nedan」とすることで、「1000」という数値が物の価格であることが分かります。

💻2

「鈴木 太郎」という文字データを、変数「namae」に代入し、変数の中の値を出力させるプログラム

📖 解説

👨🏫 「namae」という変数名にすることで、この変数の中の値が人の名前であることが分かります。

💻3

複数行の代入分を「 , 」で区切って1行にすることもできます。

📖 解説

👨🏫 1行目と2行目の変数への代入と、6行目の変数への代入は同じ結果になります。 複数の代入を1行にしたときには、左から順に実行されます。

💻4

同じ変数に、他の値を代入することができます。

📖 解説

👨🏫 同じ名前の変数に他の値を代入すると、前の値は消えてしまい最後に代入した値だけが残ります。 それで、変数を考えるときには、他の変数と同じ変数名にならないようにしないといけません。

💻5

変数に、変数を代入することで、変数の中の値をコピーすることができます。

📖 解説

👨🏫

4行目で、変数「seito2」の値を変数「seito1」に代入しているので、

変数「seito1」の値は、変数「seito2」の「佐藤」の文字列によって上書きされます。

そのため、変数「seito1」に最初に代入した「田中」の文字列は消えて、

後から代入した「佐藤」の値だけが残ります。

💻6

前回の「表示文」のところでも触れていましたが、文字列と変数を、「 , 」で連結して1つの文にして出力することができます。

📖 解説

👨🏫

文字列「明日の天気は、」と「でしょう。」の間に、変数tenkiの値が埋め込まれて1つの文になって表示されています。

変数tenkiに代入する文字列を、「晴れ」や「曇り」に変えて実行してみてください。

🤖 練習問題 🤖

📝1

以下のプログラムを実行したとき、選択肢の中のどれが表示されるでしょうか?

実行する前に、まずプログラムをよく見て、変数の中の値がどうなっているか考えて、実行結果を予想してみてください。

📖 解説

👨🏫

正解は、「たま」です。

変数に、他の変数を代入すると、他の変数の値がコピーされてしまいます。

それで、変数に他の値を代入すると前の値は消えてしまい、最後に代入した値だけが残ります。

💡 ポイント

- 変数は、値を保存している入れ物のようなもので、ローマ字で名前を付ける。

- 変数名の先頭に、数字を使ってはいけない。

- 変数に値を代入するときは、「=」を使う。

- 同じ変数に他の値を代入すると、前の値は新しい値で上書きされる。

- 複数行の変数への代入を、「 , 」で区切って1行にすることができる。

試験問題の中では複数の変数が使われていて、プログラムが進むにつれて中の値が変化するものもあります。

変数の中の値が、いまどうなっているのか分からないと、解答することができなくなります。

そのため、プログラムの処理を追いながら、変数の中の値がどうなっているのか、しっかりイメージするようにしましょう。

試験用紙に、いまの変数の中の値を書いておくといいかもしれません。