ここまで、皆さんはプログラミングについてしっかり学んできましたね。

大学入学共通テストの「情報Ⅰ」におけるプログラミング分野の基礎も、すでにきちんと理解されていることでしょう。

2025年「情報Ⅰ」が共通テストで出題されました。

そのプログラミング分野の問題には、次のような特徴が見られました。

- 問題文を順に読み取り、プログラムを使って「何を実現したいのか」を正確に理解できることが重要。

- 繰り返し処理の中にさらに繰り返し処理が入り、さらにその中に条件分岐が含まれていてやや複雑。

各変数がどのように変化するのかを把握できるかがポイント。

共通テストでは、限られた時間内で正確に解く力が求められます。

問題文やプログラムを素早く、正確に読み解く力が、高得点を取るカギになります。

そこで、ステラリアに収録されている問題を使って、実際に時間を測りながら解いてみましょう。

正解かどうかだけでなく、解説までしっかり読み込み、理解を深めることがとても大切です。

「問題数が少ない」と感じる場合は、かつて共通テストの選択科目として出題されていた「情報関係基礎」の過去問にも挑戦してみてください。

2025年からは「情報Ⅰ」が共通テストの必修科目となりましたが、「情報関係基礎」はその前身のような位置づけです。

内容はやや難しい部分もありますが、良い練習になります。(以前は大問3部構成だったため、情報Ⅰよりも少しボリュームがあります。)

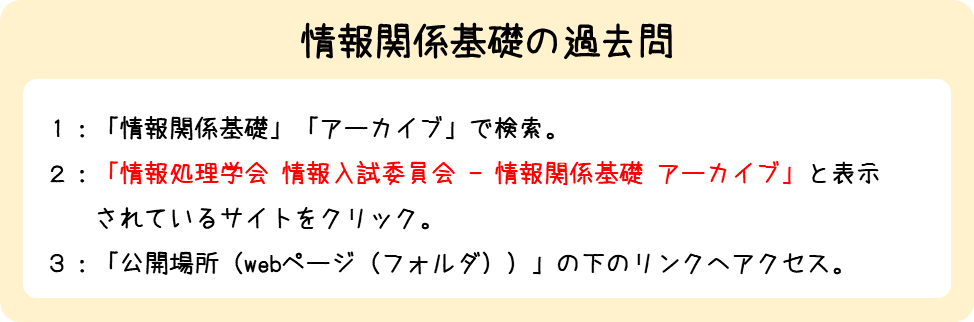

なお、「情報関係基礎」の過去問はネット上で無料公開されています。

「情報関係基礎 アーカイブ」などで検索してみてください。「情報処理学会」が運営しているサイトが検索上位に出てくるはずです。

その中で過去問が公開されていますので、ぜひ有効に活用してください。

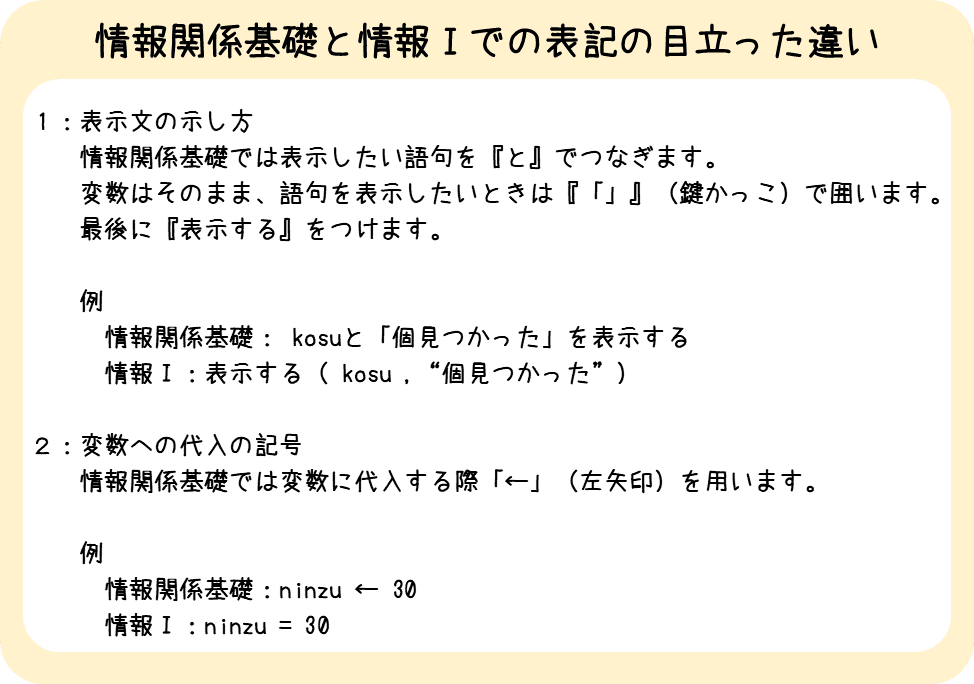

なお、この「情報関係基礎」と「情報Ⅰ」には少しプログラムの書き方に違いがあります。

大きくこの二つの違いがあります。

他にも違う点がいくつかありますが、そこまで違和感なく理解できると思います。

受験までの残り時間をぜひ有効に使ってください。

なおDNCLを学んで興味を持ち、さらにプログラミングやITについて学んでみたい方は「ロジカ式」を検索してみてください。Pythonを始めとした様々なプログラム言語の学習や各種IT系の資格取得のための学習にお役立ていただける教材を提供しています。