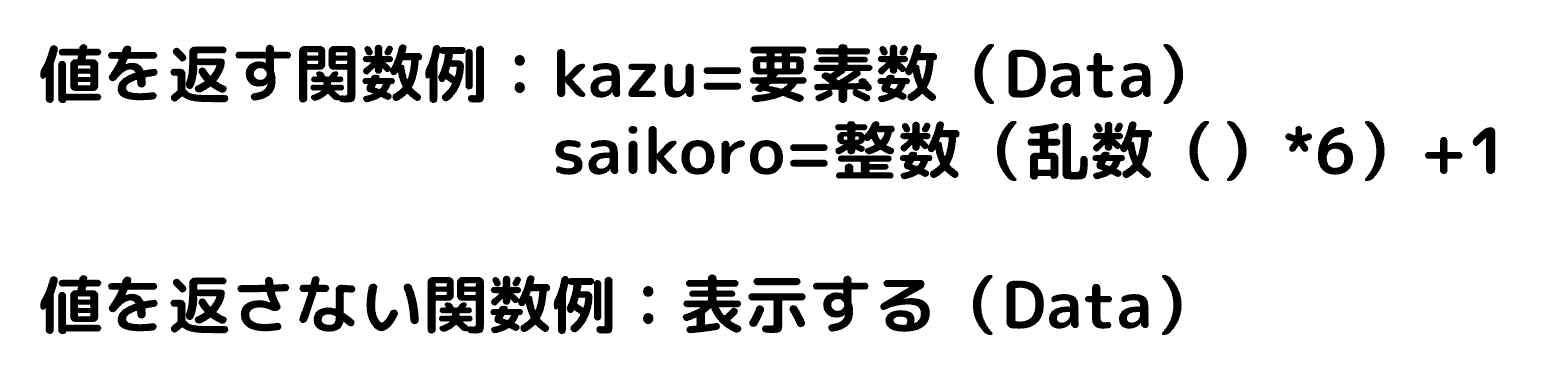

「共通テスト用プログラム表記の例示」では、

のような例が示されています。

このように明確に各関数の定義がプログラム上に書かれている場合だけでなく、組み込み関数のように既に定義されている物として用いられることもあります。

しかし、この「共通テスト用プログラム表記の例示」の続きには

『「表示する」関数以外は基本的に問題中に説明あり』と書かれており、基本的には問題文を見れば、どのような処理をする関数なのかがわかるようになっています。

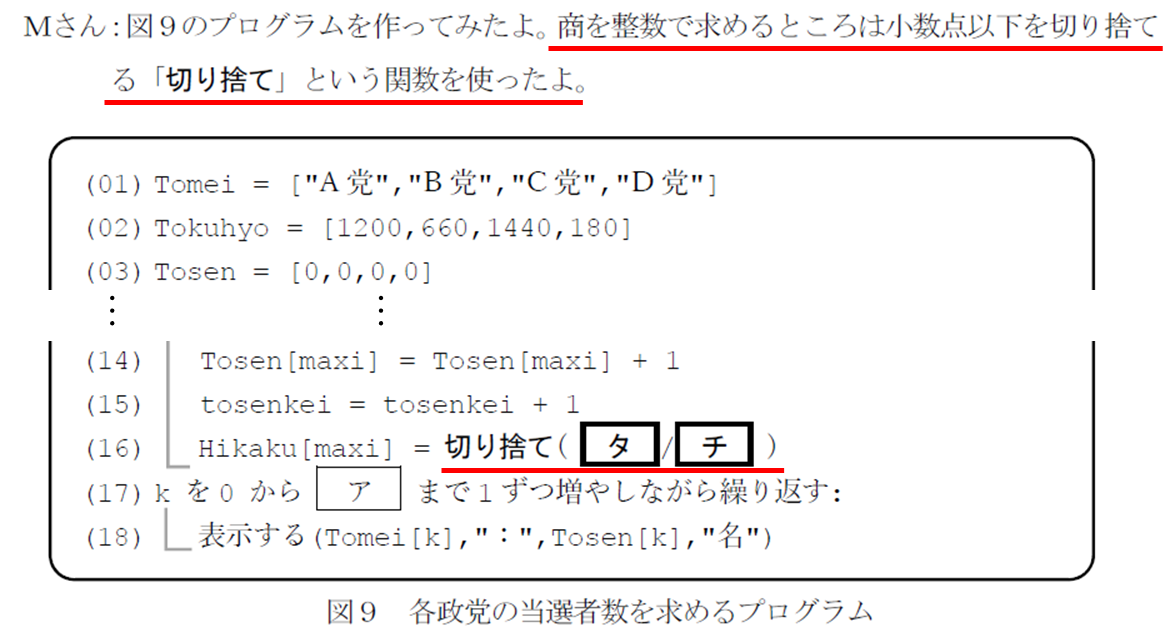

例えば、大学入試センターが制作した試作問題においては、関数「切り捨て()」(引数の小数点以下を切り捨て、整数部分のみを戻り値として返す)の場合、

というようにプログラム中に使われている関数に関して、問題文中にシンプルな説明がされています。

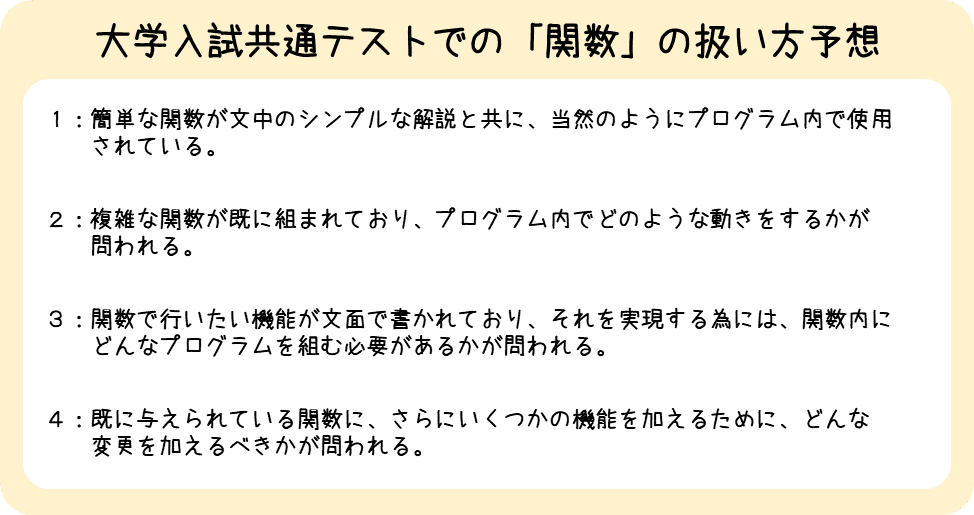

一方、同センターが制作した他の試作問題の中には複雑な処理をする関数を文面で説明し、その処理を行うには関数内にどのようなプログラムを組めばよいのかが問題のメインテーマになっているケースもありました。

ただ、関数を文面で説明すると文章がかなり長くなる可能性が高く、ただでさえ読解量の多い共通テストにおいて、そこまでして複雑な関数が出題されるかは未知数です。

なお今の所、行われた共通テストの本試験及び追試験において「関数」は出題されていません。

これらのことを踏まえ、もし今後、共通テストにおいて「関数」が用いられた場合の扱われ方を予想してみました。参考になさってください。

※DNCLにおいて、変数名は日本語のローマ字表記ですが、関数名は日本語の漢字表記の可能性が高いと思われます。