「配列」というのは、「プログラミングで使われるいくつかのデータを、ひとまとめにして入れておける変数と同じような入れ物です」。

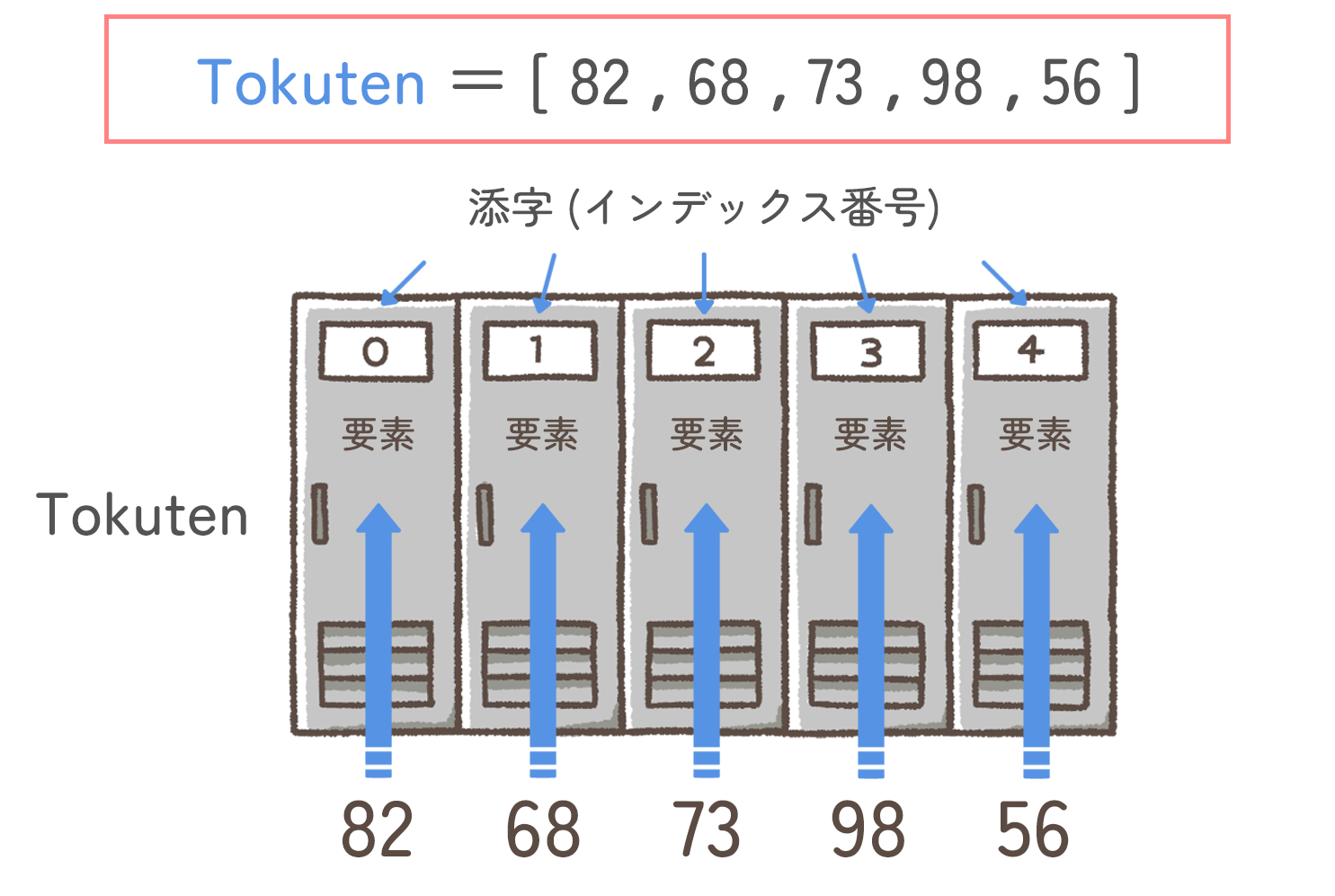

ロッカーをイメージすると分かりやすいです。

「クラス全員のテストの得点」とか「クラスの出席簿」などのような、まとまりのあるデータの集まりになっています。

この「配列」を使うことで、たくさんのデータを簡単に扱えるようになります。

「配列」には、変数と同じように数値や文字列を入れることができます。値はいくつでも「 , 」で区切って入れることができます。

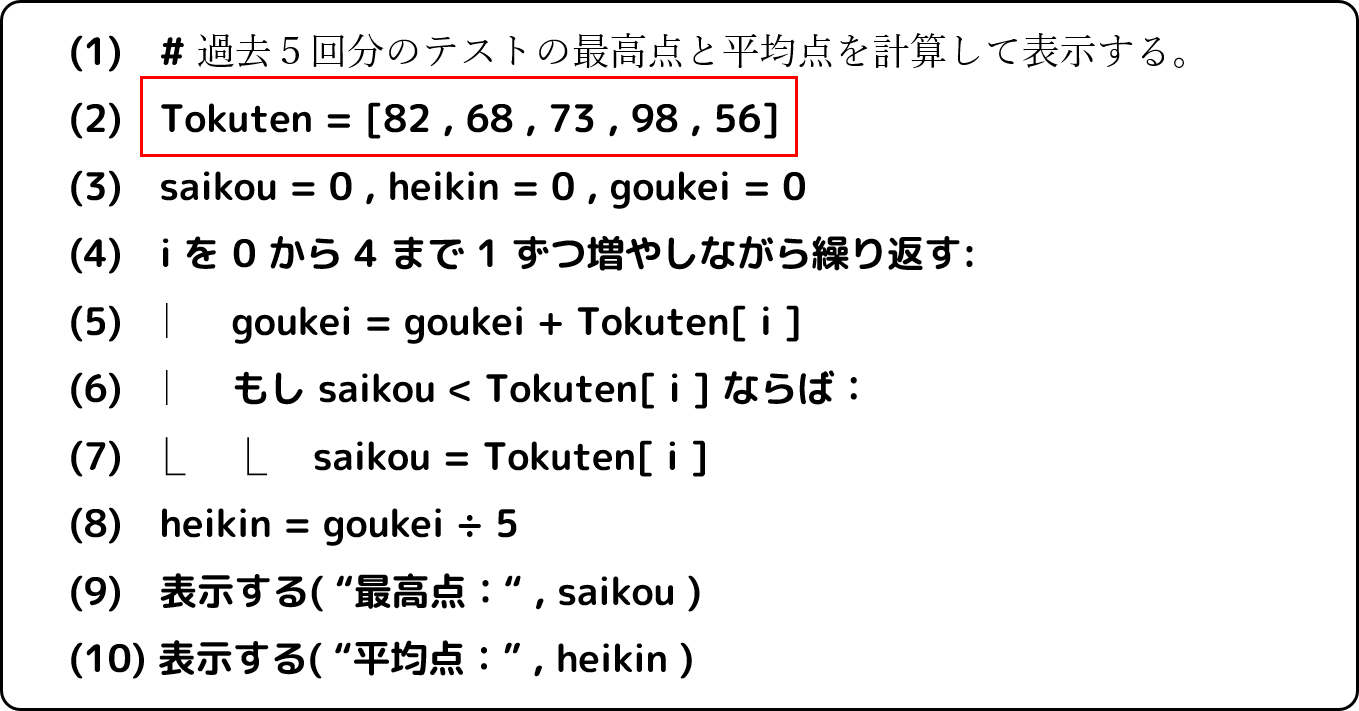

サンプルの問題7の2行目の赤い枠のところが、「配列」に値を代入しているところです。

👩🏫 配列の基本形 👨🏫

👨🏫

変数の代入と同じで、「 = 」を使って配列に値を代入します。

値は、[ ]の中に「 , 」で区切って書きます。

値が文字列のときは、それぞれを「"」記号で囲みます。

「配列」にも、変数と同じで名前を付けます 。

配列に付ける名前は、先頭の文字がアルファベットの大文字になります。

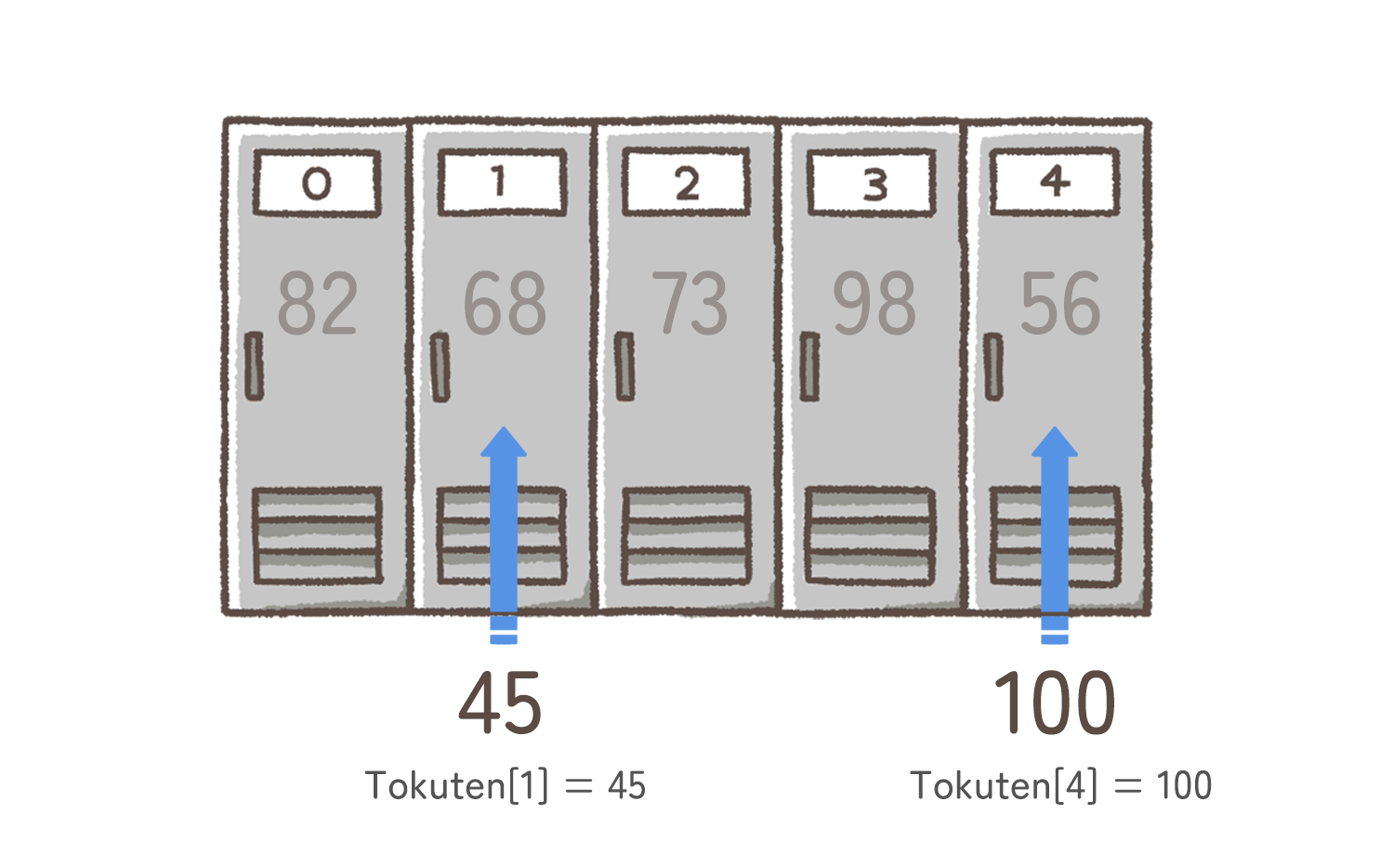

配列は、図のように値を入れる箱がロッカーのように連なっているようなもので、一つ一つの箱のことを「要素」といいます。

また、「要素」には順に0番から始まる番号が付けられていて、この番号のことを「添字(そえじ)」または「インデックス」といいます。

そして、各要素の中に、値が一つずつ入っています。

🧭 使用例

💻1

配列の要素の中の値を、添字(インデックス)を指定して値を取得し、その値を表示するプログラムです。

📖 解説

👨🏫

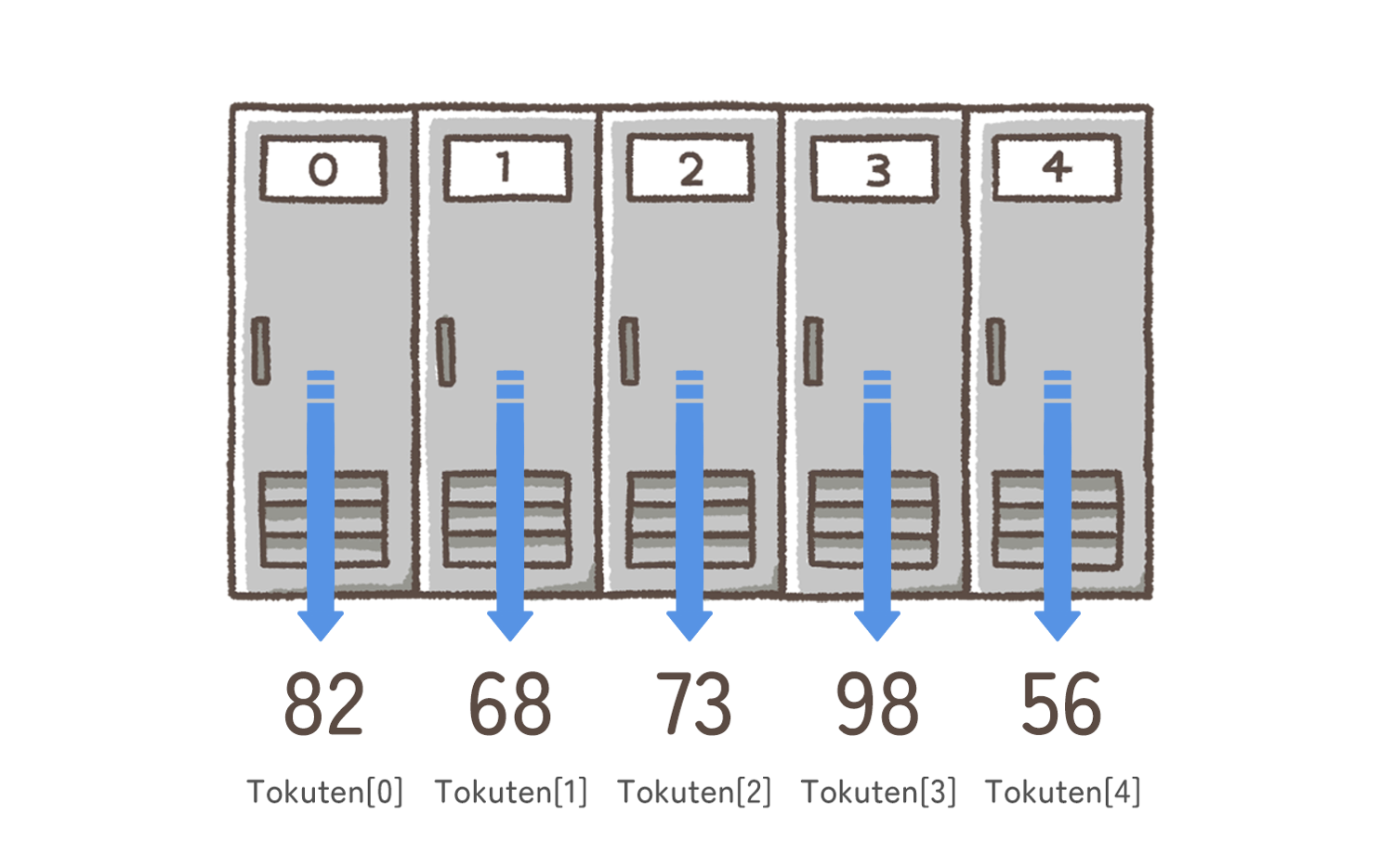

「 配列名[ 添字 ] 」と書くことで、配列の要素の中の値を取得することができます。

このとき、配列の「添字」は必ず0番から始まっていることを忘れないでください。

💻2

配列の「添字」を指定して、指定した要素に値を代入するプログラムです。

📖 解説

👩🏫

配列の要素に値を代入するときには、「 配列名[ 添字 ] = 値 」と「添字」を指定すれば、指定された要素の値を変更することができます。

このとき気をつけないといけないのは、「添字」は必ず0番から始まっているということです。

それで、要素数が「10」の配列の場合、「添字」は「0」から「9」までとなります。

「 Tokuten[ 1 ] = 45 」で、「添字1」の要素の値「68」が「45」に書き換えられます。

「 Tokuten[ 4 ] = 100 」で、「添字4」の要素の値「56」が「100」に書き換えられます。

💻3

各要素の値が「文字列」の配列から、「添字」を指定して値を取得し表示するプログラムです。

どのような結果が表示されるか、まず考えてから実行しましょう。

📖 解説

👨🏫

要素の中の値が「文字列」の場合でも、「添字」を指定すれば数値のときと同じように要素の中の値を取得することができます。

要素の中の値が「文字列」なら間違うことはありませんが、要素の中の値が「数値」の場合は、「添字」と混乱しないように注意しましょう。

💡 ポイント

- 配列は、ロッカーのようなもので、値が一つずつ入った変数が連なっていて、0から始まる番号がついている。

- 値の入っている一つ一つの変数のことを、「要素」という。

- 各「要素」には順に0番から始まる番号が付けられていて、この番号のことを「添字(そえじ)」または「インデックス」という。

- 各「要素」から中の値を取得したり、値を代入するときには「添字(そえじ)」を指定する。