次に、条件分岐構造のパターン3を学びます。

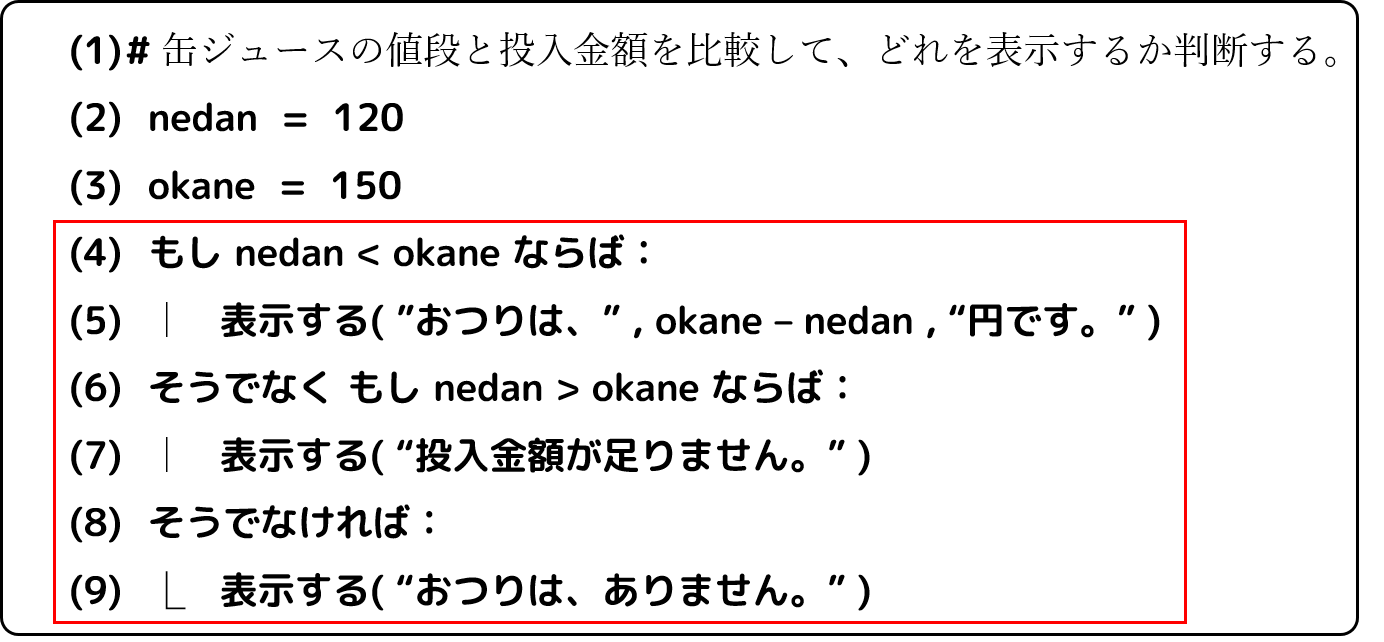

サンプルの問題2の「4行目から9行目」の赤い枠で囲まれている部分が、条件分岐構造のパターン3です。

パターン1とパターン2では分岐は2つでしたが、分岐パターン3を使うと分岐をいくらでも追加することができます。

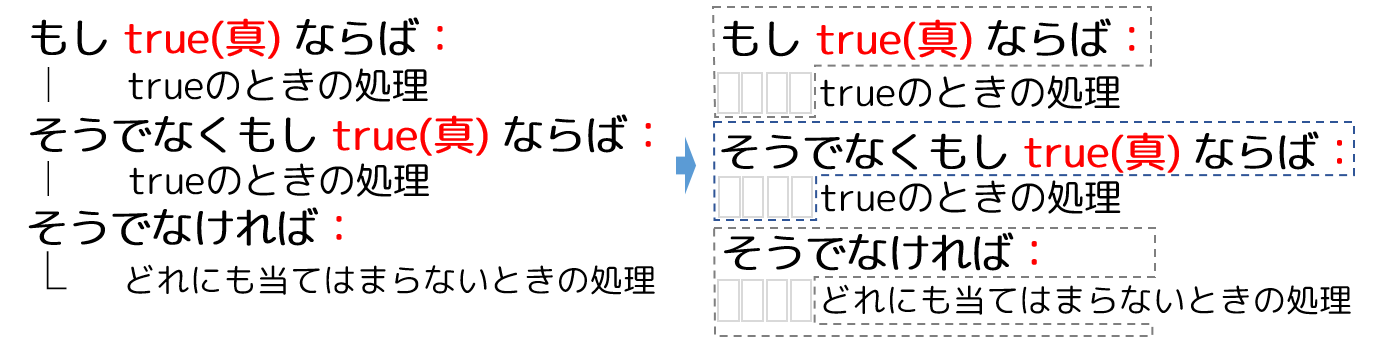

👩🏫 条件 分岐パターン3の基本形 👨🏫

分岐パターン3は、分岐パターン2に「そうでなく もし 条件式 ならば」ブロックを追加したブロック構成になります。

👨🏫

「そうでなく もし 条件式 ならば」ブロックは、いくつでも追加して分岐を増やすことができます。

パターン3での条件判定の流れは、このようになります。

1.「もし ならば」ブロックの判定結果が「true」のときは、そのブロックの中の処理を実行します。

2.しかし、「もし ならば」ブロックの判定結果が「false」のときは、「そうでなく もし ならば」ブロックの条件式を判定し、判定結果が「true」のときはそのブロックの中の処理を実行します。

3.「そうでなく もし ならば」ブロックの判定結果が「false」のときには、次の「そうでなく もし ならば」ブロックの条件式を判定し、判定結果が「true」のときはそのブロックの中の処理を実行します。

4.最終的に、どの条件式にも当てはまらなかったときには「そうでなければ」ブロックの中の処理を実行します。

🧭 使用例

💻1

サンプルの問題2の、「もし ならば」と「そうでなければ」のブロックを、抜き出したプログラムです。

📖 解説

👨🏫

これまでの条件判断では、「投入金額が値段より多い」か「それ以外」の2つの条件判断しかしていませんでした。

それで、分岐パターン3を使うことで「投入金額が値段より多い」場合と、「投入金額が値段より少ない場合」と、それ以外の「投入金額が値段と同じ場合」の3つの条件判断を行えるようになっています。

変数「nedan」と変数「okane」に代入する値をいろいろ変えて、どのように振り分けられるか確かめてみてください。

💻2

テストの点数によって、出力を変えるプログラムです。

📖 解説

👩🏫

変数に代入された数値は「93」ですから、最初の「もし ならば」ブロックの判定で「true」となるので、その中の処理が実行されます。

しかし、次の「そうでなく もし ならば」ブロックの条件にも当てはまりますが、すでに「もし ならば」ブロックの処理が実行され条件ブロック全体から抜けているので、そのブロックの処理が実行されることはありません。

💻3

晴れ、曇り、雨、雪の4つの天気に応じて出力を変えるプログラムです。

📖 解説

👨🏫

このように、「そうでなく もし ならば」ブロックはいくつでも追加することができます。

また、最後の「そうでなければ」ブロックは、必要がなければ省略することができます。

💡 ポイント

- 分岐パターン3は、分岐パターン1と2の間に「そうでなく もし 条件式 ならば」ブロックを追加したブロック構成になる。

- 「そうでなく もし ならば」ブロックは、いくつでも追加することができる。

- 必要がなければ、「そうでなければ」ブロックは省略されることがある。