DNCLとは?

DNCLとは、大学入試共通テストの情報科目の中で、出題されるプログラムを記述するために考案された疑似言語のことです。

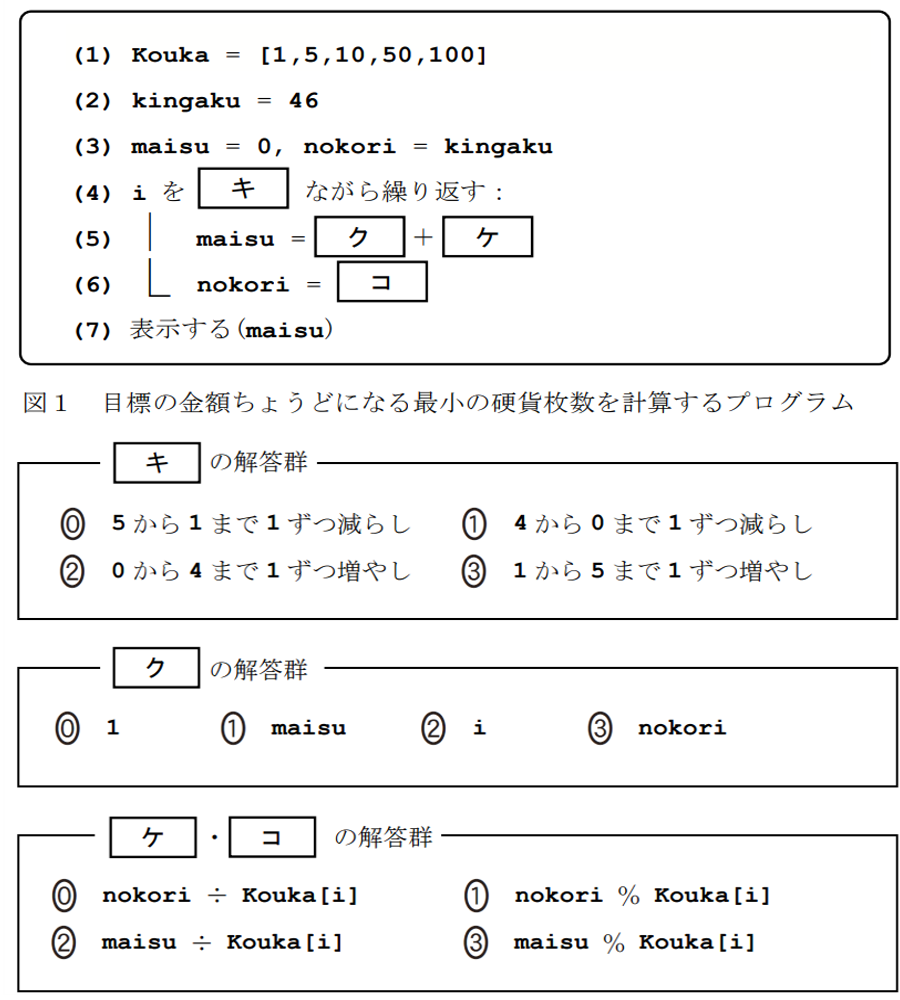

実際の入試でのプログラミング問題として、大学入試センターが作成した試作問題によると、このような問題が想定されています。

この問題のプログラムを見て、何をしているプログラムなのかを読み解くためには、 「DNCL」というプログラミング言語のことを、よく理解しておくことが必要になります。

このDNCL学習システムでは、レッスンを進める中で、DNCLで書かれたプログラムを実際に実行し、結果を確かめながら 少しずつ「DNCL」とはどのようなものかについての理解を深められるようになっています。

DNCL入試対策コースの特徴

「DNCL入試対策コース」は、「DNCL速習」と「DNCL演習課題」の2つのパートで構成されています。

- DNCL速習

このパートでは、DNCLというプログラム言語の基本的な文法を学び、 DNCLで記述されたプログラムの意味が分かるようになることを目指します。

- DNCL演習課題

このパートでは、多様な練習問題に取り組みながら、どのような手順で処理をしていけば、 目標となる結果を出すプログラムとなるかを考えられるようになることを目指します。

入試問題では、プログラムの手順や処理として、どれが正しいかといったことが問われますので、 正しくこたえるためには、この演習課題での学びが重要になります。

学習のしかた

各レッスンでは、冒頭のレッスンの概要をよく読んでください。

最初に、試験問題形式のサンプル問題があり、レッスンを進めながらDNCLの基本的な文法を学んでいきます。

さらに、実例としてDNCLによるプログラムが紹介されています。

このプログラムを実行するとどんな結果になるかを予想するようにしましょう。

次に、下にある「▶実行」というボタンをクリックしてください。

そうすると、下にプログラムの実行結果が表示されます。

この実行結果は、プログラムの流れや意味を理解するための助けになります。

「▶実行」ボタンの右横にある「クリア」ボタンで、実行結果をクリアすることができます。

使い方はこれだけです。どうです?簡単でしょ!

さらに、プログラムの一部を変更して、実行結果がどう変わるかを確かめると、一層理解が深まります。

💻練習してみよう

では、一つ練習してみましょう。

これは、「1から10までの数字を合計すると、いくつになるか?」という問題のプログラムです。

プログラムの内容をよく見てから、下にある「▶実行」ボタンをクリックしてみてください。

「1から10まで順に足すと55です」という結果が表示されましたか?

DNCLというプログラム言語のことが分かってくると、どうしてこのプログラムで「1から10までの数字の合計を計算」できるのかもわかるようになりますよ。

このように、プログラムを実際に実行して確かめることができるので、ただ説明されるよりも、理解しやすいと思います。

さらに、赤い枠の中のプログラムは自分で変更できるようにもなっています。

「ここを変えたらどうなるんだろう?」、「この部分をこう変えたら、きっとこうなるんじゃないかな?」などと考えながらプログラムを変更してみてください。

試しに、「1から10まで」のところを、「1から50まで」に変えるとどうなるか、確かめてみてください。

このようにすることを「トライアル&エラー」といって、プログラミングの学習ではこのように「試行錯誤」することがもっとも効果的な学習になると言われています。

ぜひ、主体的・能動的に取り組んでください。

📖 解説

解説のところでは、アイコンと「解説」の文字をクリックしてみてください。

そうすると、プログラムを理解するのに役立つ解説を見ることができます。

🤖 練習問題 🤖

練習問題のところでは、それまで学んだことの理解を確認できます。

課題を読んで、答えを考えてから、プログラム実行したり修正したりしてみてください。そうすることで、確実に理解が深まっていきます。

プログラミングについて

入試問題では、プログラミング言語に関する理解が問われるのではなく、プログラムで、どんなことを行っているかについての理解を問われます。

いくら日本語で書かれているとはいえ、プログラミングの経験がない人にとっては、プログラムの流れを読み解いていくのは、簡単なことではありません。

それで、プログラミングに関する、基本的なことをまず知っておいてください。

📜 プログラムの3つの構造

どんなプログラムでも、すべてのプログラムは3つの構造で構成されていて、この3つの組み合わせでできています。

- 順次構造

プログラムが書かれている順に、上から下に処理をしていくという構造です。最も基本的な処理の流れです。 - 条件分岐構造

条件を判断して、どの処理をするかが決まる構造です。プログラムの処理の流れを分岐させます。 - 繰り返し構造

特定の条件の間、何かの処理を繰り返し行う構造です。どれくらい繰り返すかは、条件によって決まります。

📜 プログラミング用語

プログラミングでは、普段ではあまり見慣れない独特の表現や使い方がありますから、 意味を混同しないように気を付ける必要があります。

文字によって記されたプログラムのことを、「コード」といいます。

そして、プログラムを記述することを、「コーディング」といいます。

プログラミングの中で処理される文字や数などのことを、「値(あたい)」といいます。

さらに、文字の値のことは「文字列(もじれつ)」、数の値のことは「数値(すうち)」といいます。

他にも、プログラミング独特の記号の使い方がありますが、それらについてはレッスンの中で扱います。

プログラミングは難しくない

プログラミングは、分かってくると、とても楽しいものです。

特に、自分で考えたプログラムが、思いどおりの結果になったときには、ものすごい達成感があります。

まずはDNCLを学んでみて、「プログラミングってこんなものか!」と思われたら、

是非本格的なプログラミング言語にもチャレンジしてみてください。